EP01.匈牙利纳吉雷夫村「集团投毒」异闻

编辑

毒药,常以茶匙为器、眼波为引,在无声处悄然蔓延杀机。之于女性犯罪,毒药更是模糊了性别与力量的界限,留下了一层阴翳的余韵。

如开场白所说,今天要聊的与女性投毒有关。

话说1929年,匈牙利中部蒂萨祖格地区(Tiszazug)曝光了令人震惊的集团投毒案——六个村庄的妇女长期使用砒霜(砷)毒害亲人,其中最令人发指的当属纳吉雷夫村(Nagyrév)。村里的助产士奥拉·苏珊娜(Oláh Zsuzsanna)在秘密进行非法堕胎的同时,建立毒杀网络,向那些「对现状不满」的妇女大量兜售砒霜,怂恿她们通过谋杀丈夫、父母、公婆、子女以换取自由、金钱和土地。

随着调查深入,法医团队从已挖出的50具尸体中发现其中40具体内含有砒霜成分。由于舆论压力,挖掘工作只进行到一半就被迫叫停。根据现有证据,调查人员保守估计受害者人数至少达到162人。后续更有一些乡野报告将这数字推高到了惊人的300至500人,而纳吉雷夫村彼时的常住人口也只不过1500人而已。

众所周知,砒霜自维多利亚时代便被广泛用于下毒,欧洲各地自上而下的毒杀案大多与它脱不了干系,其中也不乏耸人听闻的连环大案,但像规模如此庞大的集团性犯罪实属罕见。

时值奥匈帝国解体不久,匈牙利国内时局动荡,司法程序推进得既粗暴又迅猛。除自杀的助产士奥拉外,六人被判处死刑,两人被执行死刑,另有十二人被判入狱,由于无法证明大多数被告确实犯下了罪行(尤其是受害者已死亡多年),近百名涉案妇女最终被无罪释放。

宪兵队挖掘现场©Konyv

村里的妇女们被带走调查©Konyv

长期以来,大众媒体习惯性将这群女性的犯罪动机归结于「对蛮横父权的反抗」,结论看似合理,但并不能完全解答我心中的困惑。以此为线索,Kuma将试图用自己的方式和视角去理解助产士奥拉、下毒的妇女们以及纳吉雷夫村到底发生了什么。

案发地纳吉雷夫村地处匈牙利大平原东部,面积约30平方公里,紧邻蒂萨河。得益于大平原肥沃的土地与蒂萨河丰富的淡水渔业资源,地理位置不可谓不优越。中世纪,纳吉雷夫港口曾作为区域船运贸易中转站,一度繁荣兴盛。到了二十世纪初,私人考古队在附近挖掘出新石器时代晚期青铜器遗存,更印证了这片土地深厚的文化积淀。

然而,随着奥匈帝国时期的滥砍滥伐和失败的河道计划,再加上一战和二战接连冲击,村子终究不可避免地走向了衰落。进入二十一世纪,情况始终未见好转。现代交通边缘化、基础设施滞后等原因,导致旅游业与自主产业难以发展,年轻人纷纷出走,纳吉雷夫村就此成为欧洲贫穷村落的典型缩影。

用全景地图顺着村道绕上一圈,湛蓝空色下的满眼绿意,搭配着朴素传统的欧洲乡村建筑,颇有诗意。可是,只需再走上几步,杂草丛生、年久失修、破败不堪的废屋却能给人另一番截然不同的感受。如此不和谐的排序一直向里延续直至蒂萨河畔的大片玉米田,祥和与衰败并存的反差感一时难以言喻。

相隔不远的两栋建筑所呈现出截然不同的风貌©Google Map

村尾蒂萨河的自然风光©Google Map

截至2024年统计,纳吉雷夫村的常住人口仅剩593人。村内基础设施较为简单,包括一座归正教教堂、一座邮局、一间村长办公室、一间诊所、一所幼儿园以及一家小酒吧。或是因为全景拍摄时间与村民作息重叠的缘故,村道上几乎看不到人和车,除了偶有几名老人在自家屋前忙碌外,剩下的便是极致的静谧。

这与我目前居住的十三线城市郊区边缘地带的感受大抵相同,谈不上好坏,耐得住寂寞的话倒也适合久住。但倘若你心中有火,想着往高处卷,那还是得奔着更具活人气儿的地方去。纳吉雷夫村里的年轻人大多会前往七公里外的蒂萨凯奇凯(Tiszakécske)谋求出路。这算是附近发展最好的镇子,农业、制造业、旅游业搞得红红火火、有声有色,生活便利的同时周边设施也很齐全,最重要的是能搭上直达首都布达佩斯的火车,总算是离梦想更近了一点儿。

当然,这是现在的情况。

百年前的村民若想出村,考虑的问题恐怕要复杂得多,尤其在一战时期(1914年7月至1918年11月)。彼时,匈牙利作为奥匈帝国的一部分,全面卷入战争。期间向民间征用了超过70%的马车和船只,主要道路实行军事管制,蒂萨河的航道也得优先为军需船只让路。原本依赖船运进行贸易和物质交换的纳吉雷夫村陷入停摆,村里的农产品运不出去,外部的工业品和生活必需品又进不来,加之村民与外界的信息交流也几近中断,村子迅速沦为与世隔绝的孤岛。

此外,战争还导致村里的劳动力严重短缺,超过40%的男性人口被强制征召入伍,留守的老弱妇孺难以维持日常农业生产,粮食产量大幅下降。1916年冬季,匈牙利全国范围内又爆发了严重的粮食危机,村民们的生活雪上加霜,只能依靠有限的政府配给艰难度日。

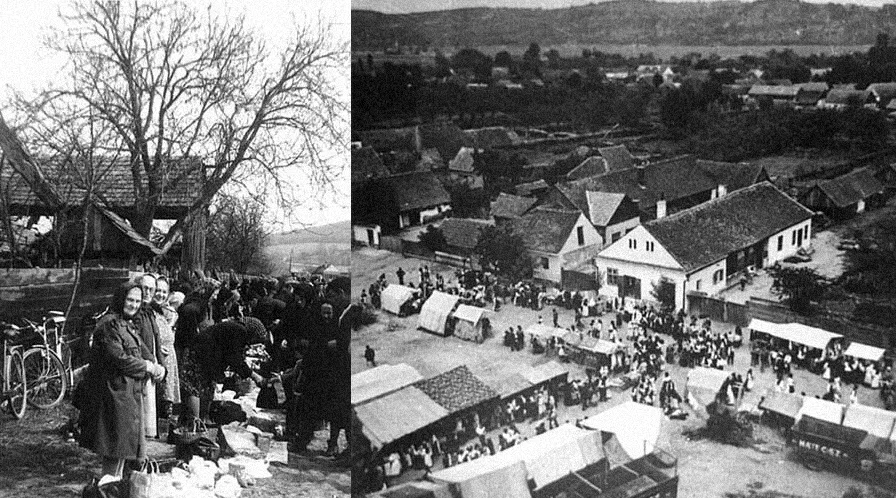

百年前的纳吉雷夫村一隅©Arcanum

©Arcanum

通常,人群长期生活在孤立封闭的环境下,会形成一套独立于外界的生存秩序。更何况此刻的纳吉雷夫村,留守妇女被迫接管传统男性职责,加上恶劣的生存环境以及地方监管的失效,是否为日后的集团毒杀埋下伏笔?

写到这儿,我突然意识到自己正落入逻辑自洽的圈套——事实上,早在开战前三年的和平时期,村里就已经发生了投毒案。

1911年1月,患有小儿麻痹症的农夫塔卡奇·拉约什(Takács Lajost)被妻子罗莎莉亚(Rozália)用砒霜毒害。二十世纪初,小儿麻痹症在欧洲农村地区的死亡率接近10%至15%,其症状表现(如肌肉无力、呼吸困难等)与砒霜中毒有部分重合。因而,没人对塔卡奇的死起疑,连巡诊医生也不曾提出异议。

紧接着,1912年11月,农妇库尔蒂(Kürti)通过罗莎莉亚送来的砒霜肉汤,成功毒害了年迈的公公。

上述两起案件均与助产士奥拉有关。据罗莎莉亚事后供述,她从奥拉那儿买下「苍蝇水」(含砷毒蝇纸浸泡制作的毒物),并遵从嘱咐按时按量向丈夫饭菜酒水里下毒。事后她还把这个方法推荐给了库尔蒂。

自此,集体癫狂的种子开始萌芽。

更为「有趣」的是,这些女性对奥拉提供毒药时的话术深信不疑,在她们的观念里,只有使用刀枪棍棒、造成流血才算真正的谋杀,而毒药则不同——它只是温柔地、没有痛苦地让人陷入沉睡,让对方去往更加美好的地方。既合理了犯罪行为,又削减了由此带来的罪恶感。

那么,在不考虑谋杀动机的前提下,为何妇女们会如此听信于这位助产士呢?

看来要解开这个谜团,咱们不得不先从助产士这一职业的特殊性入手。

助产士,现代意为「协助分娩、护理的专业技术人员」,是医疗体系中不可或缺的重要岗位,更是最早一批实现职业化的女性有薪工种。从业者需接受系统化医学培训,通过专业资格考试并取得执业资质后,方可从事临床助产工作。

然而,这套规范化的流程标准并不适用于早期助产士。鉴于时空背景不同,早期的助产士泛指家中或社区内见多识广的年长女性,她们无从学习专业的医疗知识,多凭代际口传与实践经验来协助产妇分娩。其中一些甚至还掌握了草药学、民间巫术、宗教仪式等听起来与分娩毫无关系的奇特技能。

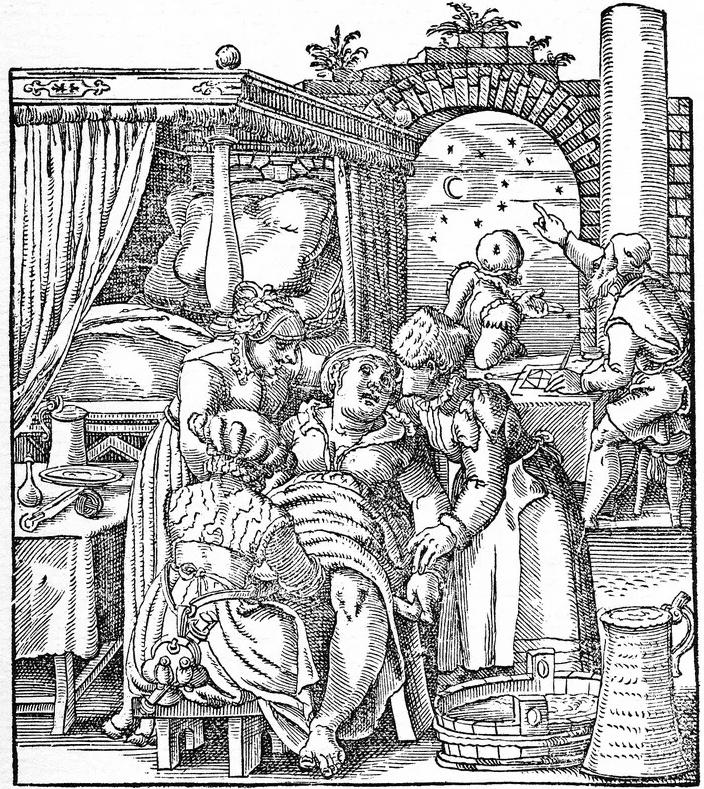

如十六世纪某分娩场景里所描述的:「......生产成功后,助产士替产妇的子宫涂油,部分原因是为了让剩余的血液快速排出,使得腹部和子宫能更快地收缩恢复;而另一部分原因来自人们的迷信,认为产妇应尽可能的多流血,以去除体内的不洁......」

场景描绘了助产士帮助女性分娩与占星术探寻孩子命运,《论受孕与人类诞生》(De conceptu et generatione hominis)©Wiki Media

「不洁」一词从侧面也反映出当时包括孕妇、助产士在内的欧洲女性所面对的困境,这种困境将随着猎巫狂潮最终转化成灾厄。当然,匈牙利的助产士们总体来说还是幸运的,猎巫时期大多被民众自发地保护了起来。这并非完全出自人性层面的善良,一来天主教与新教之间的冲突不如西欧激烈,二来乡野间的萨满信仰需要有人去继续实践。

此处的萨满信仰特指匈牙利本土古老的「塔托斯」(Táltos),即被仙灵选中并赋予超自然力量的人类。

传说婴儿出生时长着牙齿,或是多长手指、身体有部分畸形,亦或是包裹着胎衣,就会被视作拥有成为塔托斯的资格。此时,母亲便会尽可能将哺乳期延长,让其能更多地摄入母乳。与我们认知中后天习得的巫术不同,塔托斯无需额外教学,倘若被仙灵真正认可,那么七岁时便能无师自通地掌握灵魂出窍(冥想)、治愈疾病(草药学)、操纵天气(占卜学)、祝福庄稼(巫术)、画符下咒(仪式)等诸多神技。

截取自长卷绘图「匈牙利人的到来」,正中央背对着众人的塔托斯正向神祗祈福中,Árpád Feszty.1856-1914©Wiki Media

这种情况与《夜间的战斗:16、17世纪的巫术和农业崇拜》一书中所记载的意大利西北地区盛行的民间信仰颇为相似。传说当地出生时带着胎膜的农民会在某些夜晚不自觉地陷入沉睡,灵魂会化身成正义战士,前往乡间田野处与邪恶的巫师展开激战,目的是为了保护来年的庄稼收成。

归根结底,这两种看似奇特的信仰皆源自人类趋吉避凶的天性。九世纪末,游牧定居于匈牙利土地上的马扎尔人(如今匈牙利的主体民族)无法科学解释降雨、干旱、疾病、生死等自然现象,便将这些归因于超自然力量或者神灵的意志,笃信能与之沟通的必定是族群内异于常人的存在。塔托斯便在这种情绪下诞生了,他们即是治疗者,亦是保护者

正在荒野里寻找地下宝藏的塔托斯,拍摄时间大约二十世纪初©Arcanum

蒙古萨满经典造型,学者普遍认为塔托斯受到腾格里信仰影响,而目前塔托斯作为匈牙利民俗表演之一,形式上也与蒙古萨满相当接近©Wiki Media

话虽如此,但人们对信仰的态度也会随着时间流逝、时局变化、需求更迭而作出改变。

中世纪时,天主教会掌握了匈牙利社会中的主导地位。在系统性意识形态渗透下,民众逐渐形成共识——上帝比塔托斯牛逼得多。于是,原本在大城市受欢迎的塔托斯就得被迫去经营下沉市场。到了十八世纪,当玛利亚·特雷西娅女王(Maria Theresia)提出宗教统一的主张后,情况又出现了新的变化。包括新教、归正教(加尔文主义,新教的分支)、犹太教在内的小体量宗教为了生存,不得不妥协让步,或是接受天主教监管,或像塔托斯一样被驱逐至乡村,而原本已经处在信仰边缘地带的塔托斯自然也逃不过被合并杂交的命运。

更需注意的是,十八世纪,匈牙利社会对产妇生出畸形儿的恐惧早已胜过了古老的迷信。

由于「女性与魔鬼内在的联系」这一观念自文艺复兴时期起就被纳入了教会的思想体系,民众形成了一种普遍看法,即生出畸胎是上帝故意降下的罪。

即便是在医学领域,被誉为「现代外科之父」的法国医生安布鲁瓦兹·帕雷 (Ambroise Paré) 也未能完全摆脱这种影响。当他尝试向大众解释畸胎现象时,也一度形而上地认为母亲在怀孕过程中对怪物的想象力,可能会通过某种神秘的方式映射到胎儿身上,进而导致胎儿出现异常。

子宫里的蛇,1614年第七版《帕雷文集》(Les Oeuvres)©Wiki Media

因此,我们才能在1736年12月17日,匈牙利东北部埃尔德贝涅村归正教教堂的洗礼日志中,看到这么一段记载:「......牧师替婴儿施洗,发现孩子的一只手有六根手指,但此前已经被人巧妙地切除了多余的部分......」

尽管当时的匈牙利有明确法令,禁止任何手段纠正、重塑有身体缺陷的儿童,但这些法令基本上形同虚设。民众害怕生出畸胎遭人非议,加上生活条件好起来了,如果有选择,自然没人希望孩子出生时身体就有所缺陷,故而父母会默许甚至愿意支付更高的报酬,恳请助产士们秘密执行「矫正手术」。凭借经验与勇气,助产士们的手术范围小到拔掉新生儿的牙齿、矫正孩子在分娩挤压过程中变形的头部,大到切除多余的手指、脚趾,甚至是复杂的「舌系带矫正术」。

然而,这种默契背后还隐藏着更加黑暗的一面——「仁慈的安乐死」。

简而言之,在经过家庭成员们同意后,助产士会替那些身体有重大缺陷的畸形儿(连体、脑积水、无脑儿、缺肢等有明显外观异常的)临时施洗,仪式结束后送他们「前往天堂做天使」。文献中没有记载具体流程,但提到了天主教暧昧的态度,似乎教会并不排斥这种临终关怀。因此,助产士也被民间称作「天使引路人」。相较于城镇,这类现象在以体力劳动为主的乡村更为常见。毕竟,任何一个健康新生儿的降生都担负着延续村子寿命的重要使命。

既然畸形儿已经不再被重视,塔托斯还有存在的必要吗?

答案显而易见。天主教注重精神慰藉,它要你蒙恩谢主,但不会教你用产妇的母乳灌溉土地,以祈求来年丰收;它向你描绘天堂美好,但不会在你病魔缠身时替你配伍草药,许诺健康;它劝你宽恕万物,但不会在你恨海难填时拿风干的脐带、鸡冠、乌鸦血布阵下咒,向仇敌讨回公道——依旧源自人类那趋吉避凶的天性。塔托斯虽已成为历史符号,但其延续百年的仪式手段别管有没有用吧,至少在经济、信息、文化都相对落后的乡村地带仍具竞争力。就这样,根深于骨子里的萨满信仰交到了阅历丰富、学识渊博的助产士们手里。

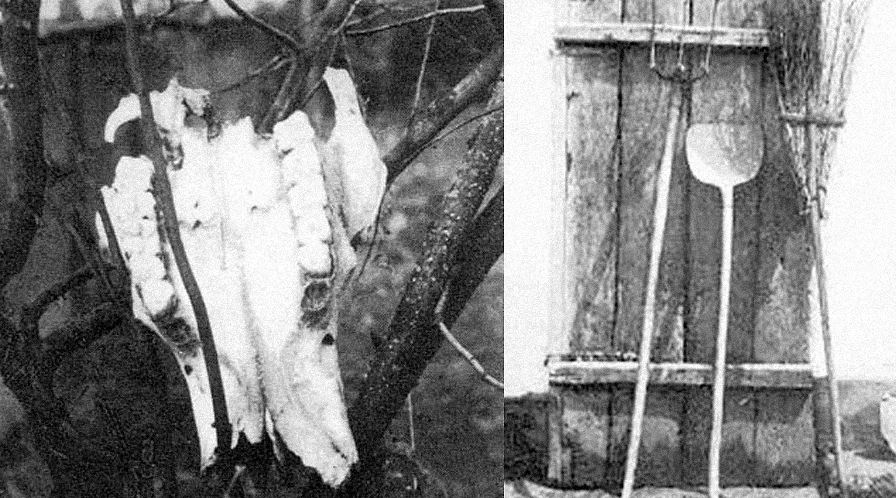

匈牙利农民相信在牛棚边挂马的头骨可以防止牛受到伤害,把铁锹和草叉顶在门前可防止邪灵侵袭@Arcanum

不仅如此,教会也有意收编助产士,在她们向教会宣誓的前提下给予其一定的神职行使权,意在与保守的村民们建立联系。于是,助产士们的身份逐渐复杂化,集分娩、护理、治疗、施法、诅咒、布道于一身。时光流转,她们在村里地位日益提升,村民们自然而然地将家庭福祉与灾祸都算到了她们头上,既受人尊敬,又令人心生畏惧。

《匈牙利民族学百科全书》(Magyar Néprajzi lexikon)亦有记载:「助产士在民间通常被视为女巫一般的存在,她们能用眼睛施法,向产妇和新生儿降下诅咒,同时也能治愈她们......在洗礼仪式上,助产士通常也会一同出席,倘若新生儿体弱,助产士则会亲自为其施洗。」

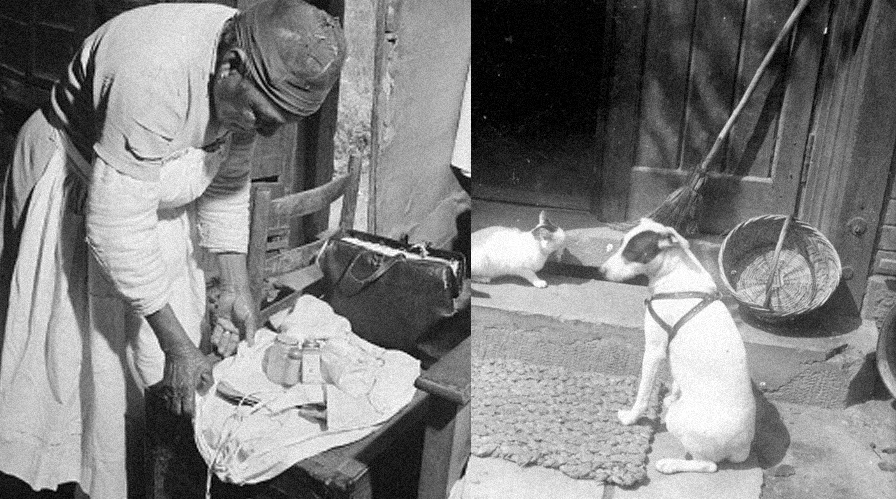

匈牙利乡村助产士习惯将扫帚放在自家门前,代表家中有人,反之亦然。「如果她不在家,门前也没扫帚,那她可能在某处进行神秘活动。」民族志©Kultura

既是助产士,又是女巫,甚至还手握神职人员的临时工作证,这种身份交织既荒谬又魔幻。而这种情况一直持续到二十世纪中后期,当匈牙利立法规定助产士必须持证上岗,且禁止女性在家分娩后才逐步扭转。

简单概括了下匈牙利护士小史,兴趣使然,多以迷信拓展为主,也能帮助我更好理解奥拉为何能具备「蛊惑人心的超强说服力」。下一步便是进到村子,看看奥拉和妇女们是否存在更值得讨论的部分。

奥拉1861年5月出生于纳吉雷夫村,土生土长的本地人,22岁时与同村村民法泽卡斯·久洛(Fazekas Gyula)结婚。婚后两人育有四子,长女玛利亚出生不久便因感染天花不幸夭折,而后二女儿继承了长女的名字。

1893年,时年32岁的奥拉在县诊所参加培训后,正式以乡村助产士的身份被村里的归正教教堂登记在册。

早在1859年,匈牙利各地就相继出台了医疗人员工资法令,为确保助产士们的工作质量,地方单位每月会发放一定比例的工资,其余收入则根据产妇对象的经济状况进行弹性收费。比如对富人可能会额外加收20至40克朗的检查费,而对穷人则尽可能的免除费用。当分娩成功、进行人口上报后,教会还以实物的方式对助产士进行额外补助。

到了1908年,《公共卫生法》又进一步明确了工资标准,像纳吉雷夫这样规模在1500人左右的村子,助产士每人每月能获得180克朗固定收入。不过考虑到实际执行中的困难,许多乡村助产士的收入可能低于法令标准,因此地方上就会以房租优惠、燃料(草料)、粮食、牲畜、布料等生活所需代替一部分现金进行发放。甭管如何吧,至少可以确定的是,奥拉的经济状况一定远远优于普通乡村妇女。

奥拉的丈夫姓法泽卡斯,匈牙利语中意为「陶器匠人」。匈牙利的姓氏多与其家族自古从事的职业有关,例如Kovács(铁匠),Molnár(磨坊主)等等。就当时欧洲农村来说,陶匠算是常见且收入较高的职业,涉及制作水罐、餐具、储物罐,甚至是一些婚嫁、祭祀用品。

匈牙利复古刊物图书馆Arcanum中,有这么一篇名为《百年集市》(Évszázadok sokadalmai)的文章,旨在介绍匈牙利境内著名的西拉吉纳吉法卢集市的百年变迁,其中提到:「......由纳吉雷夫村的陶工们带来的传统水壶颇受民众欢迎......」由此,我猜测奥拉的丈夫在村里从事着传统手工业。

西拉吉纳吉法卢集市,和平时期,定期举办的集市活动也是乡村地区主要的收入来源之一©Arcanum

不过这些都只是旁证,最后姑且只能把他算作农民,估计他每月的收入约在150至200克朗左右。目前两人的总收入依旧可以维持一家五口的正常运转,结合奥拉接骨、治疗小病以及传统巫术的额外收入,甚至具备了一定的储蓄能力,使得整个家庭足以在贫困的乡村社会中保持相对优渥的生活水准。

但是奥拉无疑是不满足现状的,不然就不会在1900年左右进入非法堕胎市场,短短几年间就几乎垄断了村子所有的堕胎业务。

这里咱们不讨论女性在是否应该合法享有堕胎权,只着眼于案件发生的年代。1878年通过的《匈牙利刑法典》,明确将堕胎定为刑事犯罪,不仅实施堕胎的医生或助产士会被追究责任,接受堕胎的妇女也会受到法律制裁。除法律上的威慑,来自教会的诅咒同样骇人,堕胎的孩子灵魂上不了天堂,游离于旷野;母亲则会在病痛中死去,堕入地狱。

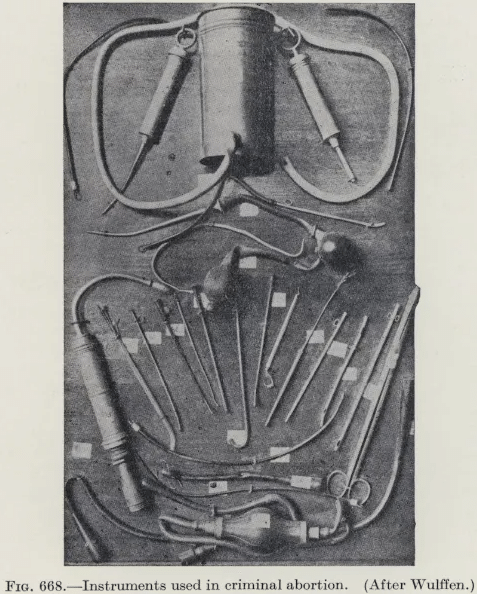

更何况彼时的乡村堕胎充满了危险性:「孕妇长时间坐在热水中,然后将一种名为欧克洛(ökörérö)的有毒植物根茎插入子宫,接着用鹅毛、编织针刺穿胎儿,最后通过按摩的方式催使胎儿排出子宫。这些方法非常危险,常常导致妇女死亡。」

可就算如此,妇女们依然铤而走险,其背后最大的压力无外乎来自家庭经济上的挣扎,以及一些难以细说的困境,亦如遭受侵害不幸怀孕的,害怕世俗指指点点未婚先孕的,亦或是婚外孕等等。

奥拉显然敏锐捕捉到了其中的商机,她的定价策略想必也是经过深思熟虑的。在布达佩斯黑市,一次堕胎的费用足以耗费一个家庭大半年的收入,而在奥拉这儿,价格至少便宜一半。假如对象过于拮据支付不起费用,那么用几袋粮食、几捆布料以物抵资也不是行不通。

更特别的的是,奥拉除了提供基础堕胎护理服务外,还提供震撼人心的精神救赎。延续早期「天使引路人」的思路,承诺将会通过仪式,强行将未出生的生命送进天堂。母亲们也无需担心因此背上信仰债,只需定期购买「赎罪劵」,时间一长自然也能买到通往天堂的门票。调查人员后续从奥拉家中搜出超过300根风干的胎儿脐带,以及一些仪式护符、祭坛等仪式用具,基本也印证了这一说法。

不止如此,那些多余的、性别不对的、罹患重病的,无论孩子是否成年,只需多加点费用,一样也能轻松送走。还记得最开始提到的两起投毒案吗,其中之一的农妇库尔蒂早在谋杀公公之前就已经在奥拉的协助下毒害了四名子女,诸如此类的案例比比皆是。

看起来残酷无比,与温柔慈爱的母亲形象完全背道而驰。事实上,长期以来杀婴嗜子是被认作除避孕外,限制家庭规模最有效的手段。有农户会把多余的婴儿扔进猪窝喂猪,也有母亲拿羽绒枕头闷死新生儿,或干脆让他们饿死,更有甚者会故意使热水替孩子洗澡,接着把他们赤身裸体地放在桌上,打开门任由冷风吹过,来回几次,孩子就会患上肺炎几天后死亡。

相较起来,奥拉只是往不人道里多加了点信仰关怀的佐料,就立刻吸引到了不少客户。但就算如此,贪婪的她依然是不满足现状的,因为她很快又发现了新的消费痛点——妇女们对丈夫的不满。

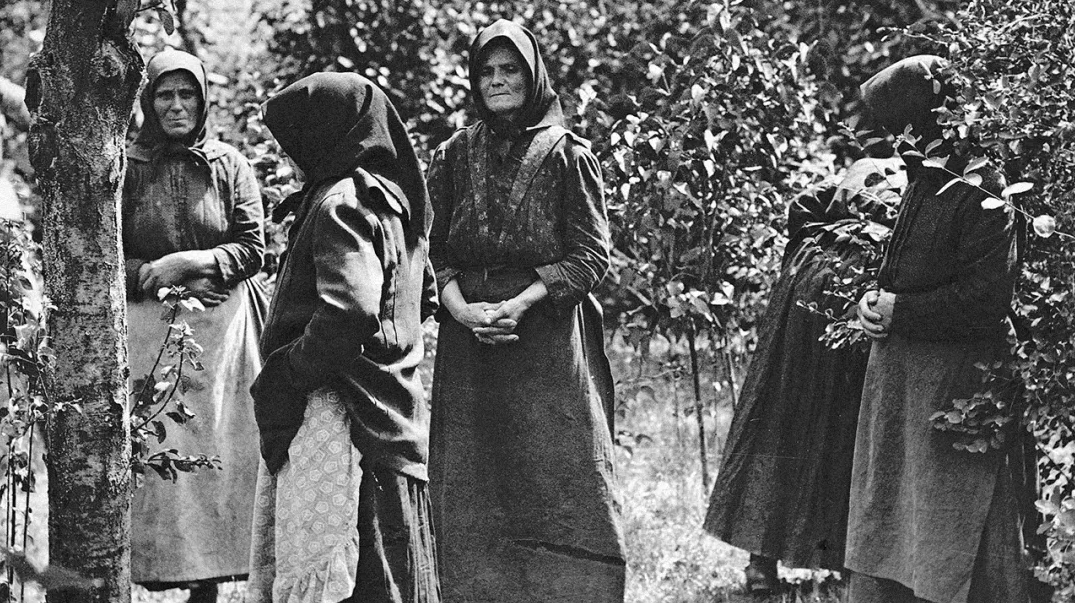

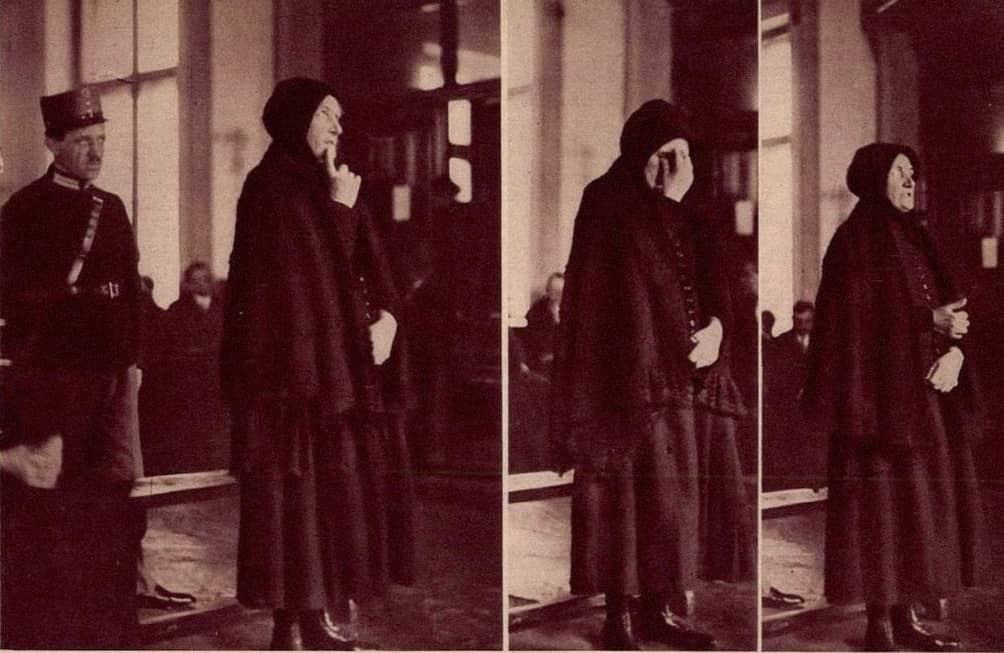

部分涉案妇女©Konyv

不满是一个很模糊的词,之于纳吉雷夫村的妇女,它可以是对久病卧床、无法劳作的丈夫的埋怨,也可以是对不念旧情、到处寻花问柳的丈夫的厌恶,最容易联想到的还有对无节制的家庭暴力的怨恨。往往这个时候,奥拉便会向那些哭诉不幸的妇女们抛出一个终极灵魂拷问:

「为何要忍受他们?」

以现代人的眼光,大不了就离婚呗,而彼时的匈牙利也的确存在着一套看似合理的离婚法案,颁布的初衷原本就是用来解决这个难题。一方有通奸、恶意遗弃、家暴等恶劣婚内行为均可申请离婚,再由法院根据双方过错合理分配婚后财产。只是回归现实,普通女性想要通过它摆脱婚姻难于登天,别说是无力支付高额的律师费、举证费、教会审批费、教会调解费、诉讼费、财产证明费等等七七八八各种费用,光是教会审批这一流程就够喝上一壶的。

别看天主教和新教关系紧张、相互执着于辩经争个高下,但在婚姻关系这一世俗问题上的态度出奇的一致,一旦达成便不可轻易解除,这是对主一辈子的道德承诺,怎能说离就离。截止到二战前,匈牙利城市离婚率不到1.2%,乡村地区不到0.4%,在稳定婚姻关系上,教会真是出了大力,放到目前,恐怕只有印度、斯里兰卡等宗教影响力较强的传统社会才能维持住这样的比例。

既然离不成婚,摆在眼前的无非也就剩下三条路,要不跑路,要不忍着,要不狠狠心杀了。

跑路最为洒脱,但往哪儿跑又成了难题。放眼匈牙利境内,女性地位正逐步提高这事不假,不过可供女性选择的职业依旧少之又少,且多集中于教育、医疗行业。没有接受过系统教育的乡村女孩无法迈过门槛,除非抛弃自尊从事皮肉生意,否则难以营生等同于寸步男性。算了,要不动杀心吧,患有小儿麻痹症的哥们儿正是在这种情绪下被妻子毒害的,妻子也顺利继承到了遗产。不过绝大多数的妇女还是不想轻易走上这条路,那剩下的便只有忍着了,这一忍就忍到了一战。

部分涉案妇女©Konyv

战争加剧了农村的经济困难,妇女们在丈夫和儿子离家后承担了更多的责任。她们咬紧牙关下地干活,奔波于集市买卖谷物牲畜,为年幼的孩子做出一个又一个重要的决定,无论是被迫地还是自愿地,她们都必须代表家庭应对外部世界袭来的挑战,相反地,她们也从牢笼般的婚姻关系里获得了一丝喘息。只不过这种独立并未完全解放她们,其行为举止仍受到家中长辈和村庄社区的严格审查,尤其是那些捕风捉影的性道德谣言,其中隐藏着的危险正把她们一步一步推下深渊。

一战期间,在纳吉雷夫村附近设有一座专门关押俄罗斯战俘的营地,这些战俘常被安排到村中协助农业劳作,久而久之,与妇女们变得热络了起来。这是战争时期很难描述的异性间的情感,远方的生死未明与眼前的可供依靠,两种截然不同的联系,我并不能臆测妇女们是否真的不忠,只不过那些从死亡边缘归来的丈夫们恐怕不会如此理智,他们大多与妻子间产生了无法弥合的裂痕。

农夫费伦茨·希波什(Ferenc Sipos)前线归来,发现妻子和一名战俘的合影,没等妻子解释一边骂着「破烂玩意儿」一边把她赶出了家门。而当他哀求着接回妻子后没多久,便死在了砒霜之下。战争爆发前刚刚成为新郎的伊斯特万·约利亚特(István Jóljárt)被炸弹炸伤了眼睛,又进了五个月的战俘营,回来时已颓废得有点不成人形,成天被猜忌、嫉妒和愤恨等负面情绪传染,继而对妻子大打出手,很快他也步上了费伦茨的后尘。

此时回荡在妇女间的那句「为何要忍受他们?」似乎又多了几层含义,而属于纳吉雷夫村的毒杀惨剧也正式拉开了帷幕。

回到奥拉的住所,她正像往常一样浸泡「毒蝇纸」调配着砒霜毒剂。待到完成后,她便会提溜着装有毒剂的药箱出门,一边哼着歌谣一边与妇女们打招呼。这是不同寻常的暗号。夜莺三啼的口哨声,意味着毒药尚有存货,歌谣里的数字代表了下毒的剂量。每个月,奥拉都会举办一次「赎罪会」,到场的妇女们从不互相谈论毒药、下毒等刺激性的字眼,取而代之的是「美餐」、「良药」这些主妇们常用的温和称呼。她们彼此分享着家中琐事,为其他有需求的姐妹们制定计划。

是想快速的让人死去?还是缓慢的、尽量不留痕迹?

这些都需要精细的盘算。

丈夫们并不知晓其中的奥妙,尽管感知到了一丝不对劲的气味,但总认为那都是别人家的事,犯不着自己操心,同时他们对死亡本身也不再那么敏感,尤其在战争、疫情(1918年流感大流行)、饥荒并存的年代。

1920年至1921年间,奥拉因多次协助堕胎遭到起诉。

调查期间,她几乎以炫耀的方式大方承认了协助堕胎的事实,她将这种生育控制方式视为必要手段,考虑到实际情况,县法院没有过重判罚,仅仅只是吊销了奥拉的助产士执照。事后奥拉退居幕后,专心经营毒杀网络,村里的助产士由自己的二女儿玛利亚继续担任,堕胎业务也将由玛利亚全权代理。

毒杀网络脉络清晰,分工明确。以奥拉为中心批发购买毒蝇纸,接着调配毒剂,再由奥拉的妹妹以及邻村的助产士们一起分发销售。销售目标主要以堕胎妇女为主,先是婴儿再到子女慢慢过渡到丈夫,给她们充分提供转变适应的空间。当妇女投毒后,奥拉还会聘请玛利亚的前夫(县验尸官)开具死亡证明,接着亲自操办葬礼仪式,期间配合投毒妇女们销毁投毒证据,最后将尸体埋进村外的墓园。毒剂价格每支50克朗,与分娩的价格一致,比堕胎略便宜一些。

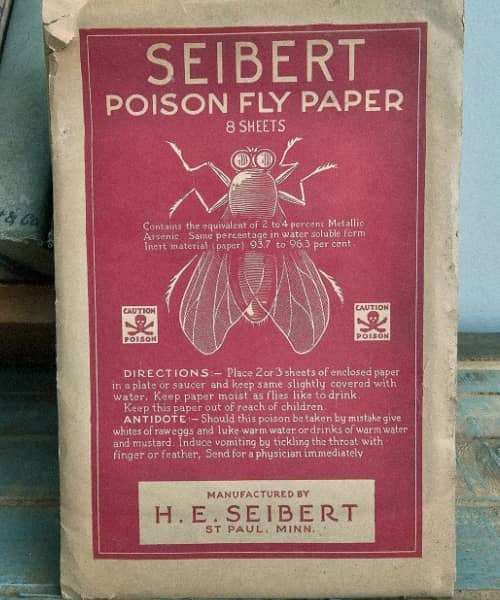

同时期美国老式毒蝇纸,包装上写着含有2%的金属砷(相当于2.63%的亚砷酸氧化物),案件发生年代有些民间用的毒蝇纸还会含有马钱子成分©flickr

盛放毒蝇纸的专用盘,多见于贵族阶级©Sciencem Museum Group

女性们的动机是否值得同情?

我以为有一些的确在理解范围之内。贫穷、长期因家庭地位不平等而压抑的自我情绪、社会刻板印象甚至带有敌意的偏见,这些都可以替她们的行为开脱。不过随着毒杀案的范围扩大,我们将看到更多的,接近于心理变态的杀戮。奥拉本人亦是如此,她能为了儿子的婚事,毒杀无辜女孩的丈夫,也能因为生活琐事,对陪伴几十年的丈夫痛下杀手。

原本就家境殷实庄园主女儿玛丽亚·卡多斯 (Mariá Kardos)同样狠毒,经历两次离婚后,她看中了纳吉雷夫前任村长,疯狂追求又害怕被刚刚成年的儿子拖累,于是特意挑了个明媚的好日子加大剂量,眼睁睁看着儿子沐浴在阳光中挣扎而死。没有生活上的困境,只是因追求爱情就杀害养育了十几年的儿子,据说在法庭讲述这段过程时,她表现得相当冷淡。而与前任村长结婚仅仅过去一个月,她又觉得对方缺乏生活趣味,再次毒杀,这显然已经具备了一些连环杀手缺乏同理心的特质。

「我给他的药里下了毒。突然间,我想起儿子以前在教堂里唱歌很好听,于是我说,唱吧我的儿子,唱我最喜欢的那首。他用清脆动听的嗓音唱完了歌,然后......」

同时,卡多斯也是奥拉犯罪网中重要的一环,正是在她的帮助下奥拉得以渗透到村里的富人圈。后期在两人的怂恿下,庄园主、地主家的年轻夫妇们开始谋划如何毒杀家里的长辈以获得土地继承权,往往事后奥拉也能获得丰厚的报酬。这也是纳吉雷夫村投毒案里比较有意思的地方,杀夫杀婴多集中于贫穷家庭,而谋杀长辈则更多出现在相对富裕的家庭。

玛丽亚·卡多斯 (Mariá Kardos)©Rowdiva

通常这类案件,夫妻双方都是受益方,甚至在某些情况下,还能得到家庭其他成员的支持和默许,切里(Cseri)家族正是其中的典型。1926年10月,掌握切里家财产分配权的两位老人先后在同一天被毒死,尽管女儿莉迪雅(Lidia)和其丈夫拉约斯(Lajos)嫌疑重大,但家族其他成员对此默不作声,似乎对老人的死早有预料,最后法院以「家庭中每个成员都对老人的死感兴趣」为由宣判了两人无罪。这里的「感兴趣」是法庭原文直译,太过于委婉,直白地说:「全家人都巴不得老人早点死,他们都分到了家产。」

一些东欧社会学家也试图揭示出现这一现象的背后原因。他们认为,除了继承土地和财富的直接动机外,还隐藏着更深层次的社会与心理因素——激进的年轻一代认为长辈是无用的、可以被舍弃的。与原始社群代代约定的弃老风俗不同,在普遍非自愿的情况下,长辈们成了扭曲的「实用主义」的牺牲品,尤其在动荡不安的社会氛围下,道德已逐渐变成了一种奢侈品。

这类理智的分析自是睿智,但回归到案件发生的当下,我想村民们或许最不能忍受的应该是「别人都这么做了,为什么我不能?」与杀婴弑子作为控制家庭规模的手段一样,谋杀丈夫、谋杀长辈都是为了解决「家庭难题」,本质上这些行为并没有任何区别,更何况他们没有受到惩罚(司法执行无法在农村地区有效开展),那别人都做了,我为什么不能?

忍不住的人一旦多了,病态就会变成常态,人嘛,不受约束,道德脱敏也只是时间问题了。

说到道德,向来注重教众道德规训的教会此时又去哪儿了?

好不容易翻看到纳吉雷夫村的教区日志,一下噗嗤笑出了声:「......战争期间,屡遭炮击,塔顶坍塌,大部分设施被毁......」诚如圣所也没能经住战火的洗礼,教堂的大钟也被拉走去做了炮弹的原料,而老神父贝凯·米萨(Beke Misa)更是沦为无用之人,他没能逃过村子的诅咒,在某日的一次晚餐中被奥拉毒害。

一战前的纳吉雷夫村归正教教堂在战后得以修复重建,基本保持了原来的风格©Darabanth

就这样,纳吉雷夫村的妇女们,确切地说,是妇女们与家庭成员一道,正大步向前,扫除着一切障碍,失控已不可避免。讨人厌的邻居、孤老的房东、远游而来的行商客正陆续加入受害者名单。直到1929年,县检察院和宪兵队才注意到了此地的邪恶,从第一起案件发生算起,已然过去了十八年。

1929年4月,宪兵队收到匿名举报信,写信者疑似村里投毒事件中的幸存者。同年6月,当地媒体开始陆续报道纳吉雷夫村大规模投毒传闻,随后县检察院大力跟进,宪兵队也在墓地挖掘出了几具含有砒霜的遗体。当确定主要犯罪人奥修的身份后,调查人员使了一招「欲擒故纵」,故意抓捕奥修又给放了,一路跟踪她回村想看看是否能找到更多的同谋,没料到,奥拉回家后就立刻服毒自尽。

「她喝下了碱液,她的家人也不希望她活下来,他们没有去请医生。」

得知奥拉自尽的消息,后续参与配合调查的妇女们在法庭上也尽力把罪推在了她的头上:「我们纳吉雷夫村的妇女们都知道奥拉在做些什么,是她引导我们走向了邪恶。」

当然可以把这种行为看作是妇女们急着寻找替罪羊的畏罪表现,但把这当作奥拉与妇女们的默契也未尝不可,毕竟在结案后,奥拉的家人们并没有被法律追责,二女儿甚至还能继续在村子里担任助产士的工作。

关于判决结果就不再赘述了,百名妇女遭调查,实际上的犯罪人数应该远远多于调查数量,况且不少家庭中的男性成员也参与了投毒,但最后也只是对其中的少数妇女做出了审判。

以现在的眼光看,判罚无疑是不公正的、有失公允的。

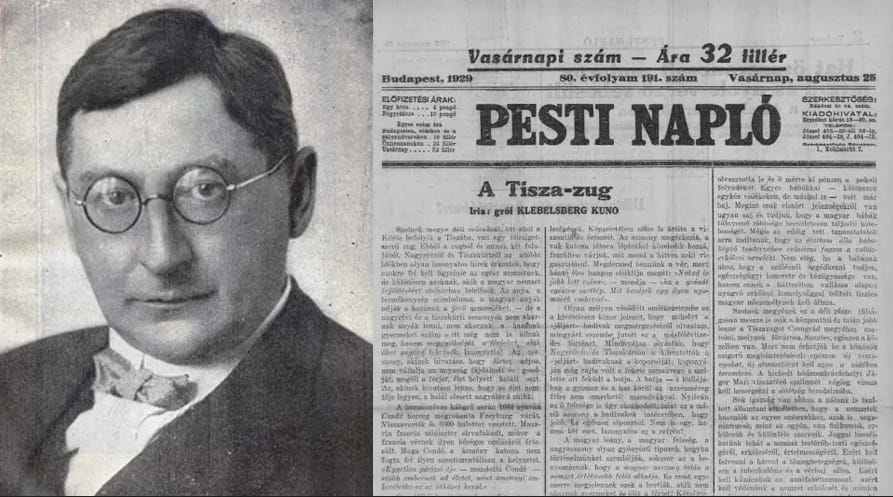

只是谁让时代有它的局限性呢,从当时的匈牙利的国家态度上也能看出端倪。时任文化部长的克莱贝尔斯贝格伯爵痛批妇女毒害老兵,用「野兽」形容她们,报纸整版刊登了他的评论:「......建议把蒂萨祖格划入到经济发达的区域,从而保护国民的健康,消灭那些不生孩子、讨厌丈夫的女人,因为她们的破坏力与流血、肺结核、文盲一样强。」伯爵也在文章中痛批了教会,并提出大量有用的建议,例如规范助产士行业、加强乡村地区民众生活保障等等。不过在批判妇女投毒这件事上,他还是有意回避掉了男性在背后的推力,忽略掉其中一些男性因谋杀受益的同时,将他们塑造成了悲情角色,显然这种的性别化论调已经脱离了咱们的讨论范畴。

克莱贝尔斯贝格伯爵一整版的评论©Konyv

说起来,我更感兴趣的,应该说是更好奇的是那些被释放的妇女们如何面对家庭,以及这个村子将会以怎样的氛围继续生活下去?据我了解,纳吉雷夫村从此再也没有发生过一起毒杀案,和平稳定得像之前没发生过这档子事儿似的。

2004年,BBC驻匈牙利办事处的记者去采访了纳吉雷夫村的老人,让他们回忆一下当时案件发生时的情况,结尾的部分是这么写的:「83岁的玛丽亚·古尼亚讽刺地指出,中毒事件发生后,男人们对待妻子的态度有了『明显改善』。」接着在《家族史杂志》上翻到一篇研究文献,似乎村里的男人们与妇女们的看法大相径庭——中毒事件发生后,他们暗地里流行着这么一句玩笑话:「尽量不要娶纳吉雷夫村的女人,尤其是不认识的,她们可能会毒死你」

啧啧,一种绝妙的恐怖平衡......

以至于到最后,这村子依旧能给我一种难以言喻的感受。

以上。

reference

Magyar néprajzi lexikon.

https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/index.htmlSzáz Magyar Falu.

https://www.arcanum.com/ro/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/Nagyrévi Református Egyházközség.

https://honlap.parokia.hu/lap/nagyrevi-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/bemutatkozas/Táltos.

https://www.wikiwand.com/hu/articles/T%C3%A1ltos「Bábák és boszorkányok」.Pálffy Lajos.

http://mandarchiv.hu/cikk/7233/Babak_es_boszorkanyok「A bábaság története Magyarországon a 18. század végétől a 20.század közepéig」.Borbély Judit

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/mamutt_evkonyv_11/pages/019_a_babasag.htm「Zsuzsanna Fazekas (Olah), Murder Syndicate Leader – Hungary, 1929」.Unknown Gender History

https://unknownmisandry.blogspot.com/2012/08/zsuzsi-fazekas-hungarian-serial-killer.html「A veterán katona mint típusáldozat」.Történelemszemlélő.

https://konyv.guru/tortenelemszemlelo-a-veteran-katona-mint-tipusaldozat/「A magyar boszorkányok nagy szerencséje — a népi hiedelmek különös ereje」.Kárpát-medencei Népi Hálózat.

https://nepi.kultura.hu/cikk/a-magyar-boszorkanyok-nagy-szerencseje「A tiszazugi arzénes asszonyok és a pereikben hozott halálos ítéletek a Kúria előtt」.VARGA ÁRPÁD

「Tiszazug: A Social History of a Murder Epidemic」.Bela Bodo

- 1

- 0

-

分享